日本を考える

斎藤 隆雄

454号(2022年2月)所収

1.不安と不満

内閣府の調査によると、18〜29歳の生活満足度は85%だそうだ。なるほどこれでは若者が選挙には行かないはずだ。そして、この数字を載せていた新聞の記事によると、現在の若者は不満より不安が先行するそうだ。不満と不安では何が違うのかというと、「不満」は現状変革的な芽があるが、「不安」は現状変革ではなく、現状維持に傾くというのである。なるほど言われてみればそういうことかと、不本意ながら納得してしまった。

しかし、この若者の「不安だけれど満足」という感性はどこからくるのだろうか。人生を宿命的なものとして受け入れているのだろうか。普通、若者は幼少期から青年期にかけて自我が目覚める時期に社会との軋轢を感じるものだし、最近若者の自殺が増えていると聞く。コロナパンデミックで窮屈な生活を強いられているはずだから、この「どうしようもない不安」というものは昔も今も変わらないはずだ。しかし、それが自分の社会への参加(変革)意思としては働かずに、引きこもりだったり、現状維持だったり、宿命的人生観だったりしてしまうのは何故だろうか。

確かに意識調査アンケートなどというものは、各個人の内面までも明らかにしてくれるものではないだろうから、表層的な世間向けのオフィシャルな意見表明でしかないという可能性もあるだろうが、それにしてもこれほどまでの数字を示すということは何かとんでもないことが起こっていると考えていいだろう。

2.意外な怒り

社会学者の酒井隆史さんが、ある研究誌で書いていたのだが、大学の授業で大島渚監督の『忘れられた皇軍』*1を取り上げた際のある学生の反応が「怒り」であったというのである。しかしそれは予想外の怒りであった。

「日本政府と日本社会の無責任と無関心、残酷を怒るのではなく、それをみせたわたしに対する怒りであった。というのも、これをみてあまりの衝撃に動揺させられて、だからといってどうしようもないのに、なぜみせるのかと腹が立ったというものであった。

と書かれていた。これを読んで私はなるほどと思ってしまった。酒井さんはこの学生の反応を「コンフォーミズム」と命名している。つまり、批判意識を持ってもどうしようもないほどこの社会は強固で揺るぎないのだから初めから諦めてしまって、そんな批判は却って人を不安にさせるので見せないでくれという防衛反応だというのだ。

よく考えてみると、この学生の小さな生活圏の心地良い関係だけをみて暮らすというのは、かつて「マイホーム主義」という言葉で語られていたことと同じだなあと思える。してみると、あの80年代から人々の意識は変わっておらず、ますます強固になっているということなのだろうか。かの80年代はまだ日本が豊かだったから、そんな小さな幸せは大目に見ていたものが、今や没落しつつある日本にあっては痛々しい姿に見えるのだが、それが「不安」の正体なのだろうか。

3.脆弱な幸せ

そこで考えてみるのだが、この若者の感性と、生活保護を受給する権利のある貧困家庭の多くが受給を拒んでいるということとの関係性である。自治体が窓口でとんでもない対応をしているということを考えに入れても、あまりにも多いこの拒否感性はどこからくるのか*2。あるSNSでの書き込みで知ったのだが、生活保護を受けるというのは屈辱であるというのだ。親類縁者に問い合わせがいくというのも耐えられないというのだ。この辺りの感性と若者の感性とはどこかでつながっているのではないだろうか。小さな幸せを追い求める時に、若者が念頭にあるのは親兄弟親類縁者とは完全に独立した自立した「幸せ」ではなく、世間の目からひっそりと隠れて内面の安定を追い求めるだけの脆弱な「幸せ」ではないのだろうか。だから、一旦世間との回路が強制的に開かれてしまうと狼狽えるし、屈辱を感じるのではないのだろうか。酒井さんの授業で本当の世界を見せられて怒り出すというのもどこか共通するものがあると感じるのは私だけであろうか。

本当の現実への共感の欠如。繭に包まれた自分だけの生活圏にだけ関心を向けるという感性は、他者への共感の欠如でもあり、社会への無関心と繋がっているから、現代社会の個人主義的な文化に共通の現象であるようにも見える。しかし、これはそうでもなさそうなのだ。なぜなら、この日本の実態が英国のそれと違いすぎるということを知ったからだ。長年英国で暮らしている谷本さんの著書によると、英国では生活保護はもっと気楽なもののようなのだ。

「イギリスや欧州では日本ほどコロナ禍での自殺が問題になっていないのです。なぜなら、せっかくコロナに感染しなかったのになぜ自殺しなければならないんかと考えるからです。命さえあればなんとかなるさという非常に楽観的な考え方があるので鬱病になったり自殺に走ったりすることはありません。仕事がなくなってお金がなくなったら生活保護に頼ったり公営住宅にでも入ればいい、誰かに恵んでもらってなんとか生きればいいさ、というごく単純な考え方です。日本人に比べてあまり体裁を気にしないのです。人間が生きるのに必要なものは、実は屋根のある住居、水、いくばくかの食べ物で、服や持ち物もよく考えたらそんなに必要ないので、生活保護になってしまっても実はそんなに悲惨ではありません。他人も自分のことは気になどしていないのです。」(谷本真由美@May_Roma『日本人が知らない世界標準の働き方』2021年PHP p.213 )

彼女によると、欧米とりわけアングロサクソン圏諸国の文化は「ローコンテクストカルチャー」の社会だから、他者の存在は基本的に「異物」で、同じ血族や会社、学校であろうともストレートなコミュニケーションが必要であり、所属の意味が薄いのだという。

では日本のこの脆弱な孤立と満足は何を意味しているのだろうか。いわゆる日本文化特有の「恥」のことなのだろうか。周りの目を気にして生きているのが日本人の特性なのだろうか。欧米社会との違いはこの自己と他者との相対的な文化的経済的な位置関係を保持しようとする傾向性のことなのだろうか。もしそうなのであれば、これは中世的な「身分制」そのものであるように見える。そして、近代資本主義社会である日本社会の中でこの心性を支えているのは何なのだという新たな疑問が湧き上がってくる。

4.屈折したマイホーム

生活満足度85%という数字は、全世代と比べても突出して高い数字だ。この時期は若者が家族に支えられていた時代から初めて世間へ独り立ちする時期である。その後、人生の苦労を経験して少しずつ満足度は落ちていくだろう。そして不満度は少しずつ上昇していくだろう。しかし、若者が社会へ参加していく時代に身についた「マイホーム主義」はなかなか脱皮できないし、壮年や老年となっていくにつれてこの満足度の裏切られ感は屈折していく。幸い、中産階級の上層で安泰に一生を過ごす人も一定数いるかもしれないが、最近の日本はそういった幸せな層が少なくなっているのではないか。一旦、この「マイホーム主義」が屈折するとどうなるのだろうか。これが社会や政治へと向くのだろうか。私にはこの「裏切られマイホーム主義」が新自由主義へと回収されているのではないかと感じている。若者の中にも「維新の会」などに賛意を示す者が多いのだが、中高年も結構賛同者がいる。この層の人たちは若い時に社会との矛盾を感じて、政治や社会の思想と格闘したような人物が見当たらない。基本的な政治知識がありさえすれば、こんなにコロリと騙されるようなことはないのだが、どうも見事に皆あのデマゴーグに参っているようなのだ。

この傾向性は日本も欧米も右派が台頭している政治状況を見れば相似形であるように見えるのだが、それを支えている個人主義の中身がどうも異なるのではないだろうか。ローコンテクストカルチャー社会と日本の「マイホーム主義」とはどこがどのように違うのだろうか。所属意識の希薄な英国人と所属意識の濃密な日本人との違いは、どのような社会形成の違いを生み出すのだろうか。同じ排外主義的な右派政党の台頭であっても、異なる社会では異なる機序があるはずであり、これが明らかにならなければ、日本の階級社会分析にはならないだろう。

5.日本の経済的現在位置から見えてくるもの

90年代にバブルが崩壊して以降、日本の経済はゼロ成長となっている。日本以外の世界と比べるとそれがよく分かるのだが、日本人はほとんどそれを知ろうとしないし、見ようとしない。あまりにも悲惨な現状が30年間も続いたことで、ほとんど知覚が鎖国状態となっている。韓国や中国の政治状況には敏感なくせに、こと経済のこととなると見ないふりをするという極端な場面緘黙となっているのである。

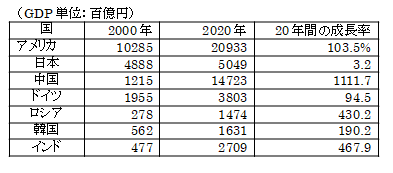

そこで事実をしっかりと見てみることにしよう。以下の表は、ここ20年間の主要国の経済成長の表である。

元々の数値が違いすぎるので、成長率を見てもらいたいのだが、中国の脅威的な成長は見ないでおくとしても、ロシアや韓国、インドと比べても日本の低成長ぶりはずば抜けてすごいのである。日本の経済は90年代以降、完全に違う経済となっていることがよく分かる数値である。

では、これは何を意味しているのだろうか。端的に言って、日本経済はもはや一般的な意味での資本主義ではないのである。資本主義は国境を無視して発展するから「資本主義」なのであるから、世界経済とは異質なものなったと考えていい。しかし、社会主義とか共産主義とかの経済でももちろんない。では何なのだという疑問が出てくる。多くの経済学者たちはこれが分からなくて、誤魔化しているのだが、明らかにこれは中世への逆戻りだと言える。まるで日本だけがブラックホールに落ち込んで異次元へと移行したかの如くである。

例えば、世界貿易から隔離されて自国では内戦状態のような低開発国であるなら、この数字はわからないでもない。しかし、日本はそうではない。盛んに世界経済と取引して、自称は「先進国」であると思っているのだから、その異次元ぶりは尋常ではない。世界の謎である日本とは何者なのかということの解明は経済だけ見ていては分からないのである。

6.ゼロ成長とは「中世経済」である

前節で日本の経済の特異性を見てきた。ゼロ成長という状態にはいくつか種類があるが、例えば徳川幕藩体制下の経済であれば他国との貿易が閉じられている状態でのゼロ成長であった(とは言え、完全なゼロではなかった)が、現在の日本は盛んに海外貿易や投資活動をやりながらのゼロ成長である。ということは、世界が資本主義経済下にあって一人日本だけが「中世経済」へと移行したという極めて特異で異常な状態なのである。だから、いくつかの条件さえ整えれば資本主義へと復帰できることは間違いない。そして、現状の日本政府はその資本主義へ復帰したいと長年希求しながらも果たせないのである。何故か?

このような現象は経済だけを見ていたのでは理解できないと考えられる。しかし、経済学者はどうしても経済ばかりを見るので分析が中途半端になる。例えば、従来から言われていたことだが、日本の円の為替相場が円安になり過ぎていることがこの現象を招いているという分析がある。これは一部の経済学者が20年前から言い続けていたことなのだが、日本が貿易立国だという思い込みがあって、円安だと輸出に有利だから円安誘導に傾くということがある。しかし、これは現在の世界貿易システムを理解していないことからの思い違いだ。現在の貿易システムは輸出と輸入とが錯綜して、企業間の半製品が行き来している現状を理解していない。むしろ、日本の貿易構造から考えるなら、一方向的な貿易品目としての石油関連商品(原油やガス)に着目すれば、円高にする方が日本に有利なのだが、政府はこれを過小評価する。

経済学者の野口悠紀雄が最近東洋経済のサイトで韓国の経済と日本とを比べて、何故韓国が成長しているのかを分析して、この為替相場の推移を比較している*3。韓国のウォンは2000年来からウォン高になっているにも関わらず輸出が伸びていることを指摘して、韓国の生産性が上昇していることを取り上げている。これに比して、日本は円安であるものの貿易赤字が続き、生産性も横ばいであるという。これはしかし単に為替相場だけでは説明できない。確かに円安だと輸入品が割高となり輸入原材料価格の高さが企業収益にマイナスの負荷をかけて、輸出に頼る大企業は利益を上げることができるが日本の産業全体にとっては輸出依存大企業からの圧力から生産性を高めるインセンティブが起こらないという現象はあるだろう。しかしそれだけだろうか。

おそらく日本の製造業もかつてのような輸出ドライブをかけるだけの地力はなくなっている(この間の日立や三菱の不祥事を見ると)だろうし、特に日本の労働市場の特異性から来る生産性の低下は目を覆うばかりの惨状だし、社会全体が衰退国家という現象に落ち込んでいるのだろうと思われる。それがゼロ成長というあたかも中世経済としか思えないような現象を生んでいると考えてもいいのではないか。

一方で、この中世経済を支えているのが経常収支の黒字である。これだけゼロ成長が続いても、経常収支だけは黒字が続いているのは、世界経済が金融資本の支配する世界だからだが、この黒字は戦後日本経済の成長の遺産であると言ってもいい。つまり、かつての大金持ち世帯の息子たちが遺産を食い潰しているのが現在の日本経済と言えるだろう。何故こうなってしまっているのだろうか。

7.メンバーシップ型とジョブ型という異なる社会システム

濱口桂一郎『ジョブ型雇用社会とは何かー正社員体制の矛盾と転換』(岩波新書2021年)を参照しながら、日本社会の特異性について考えていきたい。

この本によると、ジョブ型というのは世界標準であって、アメリカばかりではなく、西欧社会全体がこの型なのであって、日本だけがメンバーシップ型(濱口さんの命名)であるとのことだ。つまり日本独特の雇用形態であるというのだ。そしてこのメンバーシップ型という雇用形態こそが現在の日本の没落の大きな原因ではないのかという疑問が出てくる。この本で展開されている雇用社会の分析は多岐にわたるもので一口では語り尽くせないので、順を追ってみていきたい。

まず、雇用形態が日本と西洋でこれほど違うのはそれぞれの地域の資本主義の形成過程が違うからだということがある。想像するに西洋の資本主義の形成過程はギルドや職人集団が早くから資本主義経済に取り込まれたことから、職業(ジョブ)への固定化が進んだのだろう。19世紀にマルクスが労働者階級(プロレタリアート)と言っていた一群の労働者は実は今でいう職人階級であったことは有名である。

西洋ではだから職業と労働者とが密接に結びついていて、企業は必要な仕事(ジョブ)にそれをこなせる労働者を雇用するという形態をとっている。だから、労働者は金属工や組み立て工などのジョブごとに組合を作ることになる。資本主義の初期に労働組合が産業別となったのはそのためである*4。現在でもドイツの金属労働組合は有名で、金属/鉄鋼業関係の労働者は中央で仕事(ジョブ)ごとに賃金が決まる。金属関係の資本家団体と産業別労働組合が交渉して決めるのである*5。日本のように企業ごとに交渉するのではない。そしてまた、新規雇用自体は全て中途採用であって、日本のように大卒一斉採用などという風習はない。学校を出てすぐの労働者は手に技術(スキル)をつけていないので、雇用されないことが多いので、欧州では若年労働者の失業率が高いのはそのためである。その代わり、職業学校が高度に発展し、企業との関係も密接であり、中世のマイスター制度の名残があって、技術と労働者の関係が強固である。

一方、日本はどうかというと、メンバーシップ型雇用なので、新卒一発採用で全くズブの素人を雇用して企業内の職業教育システム(OJT)で鍛えて、企業のどの部門でもとりあえずこなせる労働者を作り上げる。だから転勤や企業内部門の移動などは日常茶飯事で、いわゆる会社人が出来上がる。欧州ではこういうことは起こり得ない。日本のメンバーシップ型は労働者と会社が結びつくのであって、仕事と結ぶのではない。これは、私の想像だが、日本の資本主義の発展過程では江戸時代の商店経営から出発したから、いわゆる丁稚奉公から暖簾分けまでの「企業一家」発想が根強く残っているからではないだろうか。日本の有名な一流企業には財閥由来の同窓会があって、社員を囲い込む文化がいまだに残っていて、結婚や家庭生活にまで介入しているという*6。

では、このメンバーシップ型は日本の政府や資本家たちがこぞって追求していたのかというと、この本によると、そうでもないようだ。戦後改革から60年代中頃までは政府も資本家もジョブ型雇用形態になることを追求していたそうだ。しかし現実はそうならなかった。何故か。

どうやらこれは日本の学校教育に原因があるとのことだ。つまり日本がジョブ型になるためには職業教育を充実させねばならないが、当時の大学や文部省は教育は一般教養中心であるべきだとして、職業教育を低くみていたようだ。職業教育はジョブに特化した教育であるので学問体系からいうと狭いので、そういう見方をしたのだろう。この見方は根強いものがあって、近年になって政府がジョブ型への移行を模索して政府内の調整した時も、猛反発されたそうだ。

このメンバーシップ型の雇用形態は60年代後半に定着してしまって、その後80年代になって日本が経済的に急成長したことで、世界的に持てはやされた。つまり、70年代の石油危機以後の世界的なスタグフレーションで世界中で企業が四苦八苦していた時、日本ではメンバーシップ型の雇用形態で労働者を配置転換することがスムーズにでき、大成功したのだ。つまり、ジョブ型雇用だと経済情勢が変化した時には適応することが困難なのだ。ジョブと労働者が強固に結びついているので、配置転換はできない仕組みになっていて、それが弱点になったということだ。逆に日本はこの時の成功体験が忘れられずに、現在も転換できないでいる。

とりわけ90年代以降の世界経済は情報産業が最先端技術となり製造業は発展途上国へと移行していき、ハード(製造)とソフト(情報)との国際分業が構築され、先進国のソフト重視が鮮明となったことで日本の雇用システムが時代にそぐわなくなっていったことは明らかである。

8.ジョブ型移行を画策する資本家たち

メンバーシップ型という日本独特のシステムは単にジョブ型との選択の問題ではないということである。つまり、ジョブ(仕事)とそれをこなす労働者とが結びついて、ジョブ=賃金という等式が近代契約規範そのものだからだ。日本のメンバーシップ型はそのジョブと賃金との交換という最も基本的な契約概念をそもそも前提としておらず、労働者が企業に雇用されるということが労働とは結びついておらず、その企業への帰属を意味しているということなのだ。そのことは日本における解雇事例を見れば一目瞭然である。企業への忠誠心が雇用の前提であって、忠誠心の欠ける労働者には「追い出し部屋」なり「窓際」なりが用意されているのである。これはその労働者の労働能力などが問題なのではないところにその肝がある。この日本の雇用システムの特異性は、先に指摘した中世身分制と整合的である。

ところがである。安倍政権時代の10年代に日本の資本家たちが俄にジョブ型雇用なりジョブ型システムなりの導入を画策し始めているのである。濱口さんによれば、最近の日本企業のジョブ型志向(日立製作所が典型)は世界標準である「ジョブ型」とは似ても似つかないものだと指摘している。それもそのはずである。何故なら、現在の日本社会そのものがメンバーシップ型の社会となっているにもかかわらず、ジョブ型を導入できるはずがないのである。その事例を一つ挙げれば、2008年から施行されている「労働契約法」そのものがメンバーシップ型を前提に作られているからである。ジョブ型を実際に実行するなら大卒一斉採用も春闘も転勤も年功賃金も生活給も扶養手当も全て無くさなければならないし*7、職務記述書を産業別に作成されなければならない。このような改革は個別企業だけでできるはずもなく、日本の産業界全体が取り組んでもできるかどうか怪しいものである。さらに言えば、日本の企業別組合は全て産業別へと再編されなければならない。連合は関西生コンに学ばなければならないのである*8。

9.日本社会と西欧社会との根本的な違い

長い間、日本と西欧との違いについて漠然と考えていたことが、本書の提供している事実を学ぶことで、かなり納得することになった。成る程、そう言うことだったのか、という感じである。

日本の人権状況や精神構造、家族制度、労働運動のあり方など社会の作られ方そのものが根本的に違っていたのだ。ジョブ型雇用社会では仕事と労働者とが結びついているという当然の(資本の)論理の下で形成されているので、直接の現場管理者が雇用の指揮権を持っているのだが、日本ではずぶの素人である大卒を雇うのだから、雇用の基準は「忠誠心」*9だけになり、それを管理するのが「人事部」という部署になってしまう(ジョブ型では人事部に権限はありません)。日本では当たり前となっている現象が西欧ではことごとく異なっているという事実を突きつけられると、その根本的な考え方の違いの大きさに驚くばかりだ。

最近の安倍政権が唱え始めた「同一労働同一賃金」というスローガンもまた著者に言わせれば、全くの幻想のスローガンだという。何故ならメンバーシップ型では社会の根本的な仕組みを変えない限り実現は不可能だからだ。現実的にはジョブ型であるはずの非正規雇用労働者が三分の一を占める労働市場があるのにもかかわらず、労働法体系や判例、賃金体系などなどの社会規制は全てメンバーシップ型でがんじがらめに固められているのだ。著者はこの現実を「身分制」と表現している。まさに「中世社会」そのものだと言えるのです。

最近、知識人や政府の一部で働き方改革や創造性の開発などを声高に提唱する場面があり、文科省や経産省などが人材開発に躍起になっているが、うまくいかないのは目に見えている。何故なら、管理職であろうと、技術職であろうと、一般労働者であろうと、メンバーシップ型雇用の下では企業という器の中にミニ中世社会を作っているのだから、資本主義的な創造性などは生まれようがないのである。小さな工夫や勤勉さは山盛りあるだろうが、資本主義的なブレークスルー、すなわちこれまで誰も気づかなかった革新的アイデア(いわゆる創造性)はそこでは産まれない。

さらに言うなら、著者は日本の男女平等規範もまたこの雇用社会ではジョブ型社会のようには理解されていないと言う。つまり、企業が労働者を採用する際の自由権は社会が男女差別をしてはならないという規範の下位概念であるのだが、日本の法理ではそうなっていない。脚注で上げた三菱樹脂事件などはその典型だと著者は言う。つまり、メンバーシップ型では労働者雇用の基準が曖昧で、労働と結びついていないので、企業の恣意的な判断が介在せざるを得ない。能力のない者(新卒)を雇うのだから、そこに色々と訳のわからない理由やありもしない能力などをこねくり回して、へ理屈を考え出すしかないのだ。ここに日本の「能力論」の闇が現れる。さらに、ジョブ型であれば採用時に管理職として雇われる若者もいるように、初めから管理職として雇い、高給で雇用することが一般的だそうだ。つまり、資本家階級と労働者階級とははっきりと区別されていて、管理職階級は完全に能力給だそうだ。そして一般労働者はどこまでいってもそのままでは管理職にはならないのだ(当然、何らかの資格に合格して階梯を上昇する労働者もいるのですが)。日本では勤続年数が経てば係長や課長になるが、そういう階段はジョブ型では存在しない。

この本ではそのほかに様々な日本的な特異性、西欧とは違うところが山ほど紹介されている。一読を勧める。私はこの本から日本社会の異質性がどこからくるのか、くっきりと理解することができた。日本の多くの労働者はこのような異質な企業文化の中で暮らしているうちに、しっかりとその文化の持つ精神構造に染まってしまっていたのだ。西欧では市民社会と労働社会とが区別され、階級的な構造がしっかりと温存されており、だからこそ、市民社会でのルールである人権規範が機能するのだが、日本では市民社会はなく企業社会だけが存在するので、この(身分制的)企業社会で表面的に市民社会のルールを適応しようとすれば、捻れた論理が横行し、建前と本音が乖離し、いつまで経っても資本主義社会にはならないということになる。

日本が中世社会だと言っているが、この中世社会は歴史時代におけるかつての中世経済とは基本構造は違う。中世経済は農奴制や荘園制、身分制などの厳格な枠組みの中で営まれるが、現在の日本は表面上はそのような枠組みはない。だからこそ、戦後の経済成長が可能となったわけで、50年代に急速に農村地域から都市へ労働者が移動しえたわけだし、一応先進国と自称するまでに国が豊かにはなったわけだ。しかし、50年代から60年代にかけての日本の高度成長期における企業の労働者雇用は大企業のみならず、中小零細に至るまで家父長的な包摂形態を取っていたことは有名だ。企業が定期的に健康診断をする慣行も実は日本にだけある制度だと知る*10。この労使関係のずるずるべったりな関係自体が中世的な人間関係の延長だったのだ。そこでは経営者は社員に「恩」を売っているし、社員は「恩」を感じていて、近代的な労使関係とは似ても似つかないものとなっていたのだ。しかし、そういう関係は長続きはしない。企業にとっての経営環境は日々変化し、好況不況の波に揉まれて浮き沈みがある。80年代の日本企業がたまたま日本的雇用システムが功を奏しただけであって、90年代以降のバブル崩壊以降の不況局面に突入するや否や、日本の資本家たちは自社の正社員を絞り始めて、それまでの企業一家思想を捨てることになったのだ。それがいわゆる俗にいう「新自由主義思想」の日本版ということになる。

労働者が労働と結びつくという資本主義経済の原則からはるかに乖離して、今日まで日本の労働市場が封建的身分制もどきの囲い込み規範の下にあったことは、日本社会が戦前の天皇制国家形成の負の側面でもあったことは間違いない。そして、戦後の民主主義改革期に「社会主義思想」を掲げて闘った多くの労働者たちの労働規範の中にもこの戦前の労働慣行が根強く残存していたと思われる。あるいはもしかしたら、この規範が「共同体的な思い込み」として社会主義運動に入り込んでいたのかもしれない。日本の労働者が近代的な意味での労働者階級として資本家階級と袂を分かつ意識性を持ち得なかったのは、そのような前近代的な労働市場の生活実体から生まれたのかもしれないのだ。

そしておそらく日本の支配階級たる旧武士階級とその末裔としての大ブルジョアジーたちの意識の中にはこの家父長制的人間観が無意識のうちに染み込んでいるのだと思われる。

10.近代的雇用契約社会への困難性

日本が近代的な雇用社会へ転換することが困難であるのは少し考えれば分かることだ。労働法理や制度ばかりではなく、労働組合や多くの企業経営者たちの意識も変革されなければならないからだが、それは日本社会を全面的に再編しなければ実現できない。日本型雇用システムに既得権益を持っている層は資本家だけではなく、小ブルジョアジーや官僚層、主流労働組合に組織されている正社員たちも含めて、おそらく労働人口の半分はいるだろう。

そしてメンバーシップ型からジョブ型へ変えることによって利益を得る人はいるのだろうか。同一価値労働同一賃金がそれなりに実現することによって利益を得る人は現在の非正規労働者たちだろう。しかし中小零細企業の多くの労働者にとってはどうか。彼ら彼女らは元々職種に密着した仕事しかしていないし、配転などとは無縁だから、整理解雇が容易になる分不利益を被ることになることは確実だ。

そう考えると、日本社会の内部に近代的雇用社会への転換を推進する勢力はまず存在しないと考えていい。非正規労働者は日本の底辺労働者であり、彼ら彼女らの政治的勢力は微々たるものだし、逆にメンバーシップ型に既得権益を持っている層は日本のエリート階層であり支配階層だ。そうなると、この労働市場社会が作り上げている日本型中世経済は盤石の体制であって、変革のきっかけさえ存在しないと見ていいのだ。つまり、現時点での労働者階級の運動からはそれらは生まれないということになる。更にもっといえば、そもそもジョブ型や近代的契約社会に変える必要があるのかという疑義さえ生まれる次第だ。

賃労働の近代的契約概念がないということは、近代が始まった所以である理念が確立していないということでもある。商取引市場や金融市場などの契約概念は商業資本主義段階でもあり得ただろうが、いわゆる産業資本主義段階以降の工場制資本主義は賃労働市場の契約概念なくして市民社会は成立しないから、日本にそもそも市民社会がないというのは間違いない。

このように考えてくると、表面的には近代化を終えた日本の資本主義とその社会は実はとてもヘンテコな近代と中世のハイブリッドなのだということが分かってくる。本論の最初に指摘した日本の若者の「不安で満足」という脆弱な個人主義はそのような背景の中で生まれた悲劇でもあるのだ。

11.日本革命の課題

かつて日本の左翼の中には、日本に必要な革命は民主主義革命か社会主義革命かという古い論争があった。そこでは封建遺制の問題が盛んに論議された。しかし戦後75年以上が経過し、この議論は長いハイブリッドな時代を経過することで単純な遺制の問題ではなくなってきている。元々、このメンバーシップ型雇用の原型は戦時経済における囲い込みが最初だった。いわゆる国家総動員体制下での労働統制に起源がある。大正期から昭和初期にかけての日本の雇用システムはジョブ型だったが、それでは労働運動も盛んになるし、争議も頻発する。そこで労働者を生活丸ごと抱え込むという生活給制度や扶養手当制度などが考え出されたわけだ。これが戦後労働運動では生活防衛という観点から温存されてしまったのだ。

そして戦後の経済発展の中でこのシステムは社会の底辺にまで根強くはびこり定着して、戦前の封建遺制的な心性を強化する働きをしたと考えられる。今ではこの心性は病的なねじれとして社会的な病理現象を生み出していると言えるだろう。何故なら、高度な資本主義の発展した経済構造の中に中世身分制的な労働市場文化が根付いてしまったからだ。現在の日本の自称保守派が依拠するのもこの捻れた社会心理だったのだ。

では、これからの日本の改革の進路はどこにあるのだろうか。もはや民主主義か社会主義かではない。言うなら、近代か中世かだ。そして近代の中には民主主義も入るかもしれませんが、民主主義革命の課題である政治革命や統治制度の変革はむしろ結果として生まれるものであると考えなければならない。今、一部左派の中で「陣地戦」を提唱する向きもあり、また「社会的経済」なども盛んに唱えられている。これは言うなれば、資本主義をもう一度やり直しているようなものだ。そこで実践されなければならないのは近代的契約社会と資本主義的雇用形態による近代的個人の形成そのものなのではないか。この実践によって初めて日本に労働者階級が生まれると言っていい。そして日本にローコンテクストカルチャーが定着して始めて市民社会と人権概念が定着することになると思える。そうしなければ、労働者階級の社会などはとても展望できない。

果たしてそれは可能なのか。現状の日本の没落を見るにつけ、それは可能であるように見える。加速主義が持て囃されるのはその意味でなら理解できる。少なくとも既存の既得権益層(官僚・大企業正社員・寄生的諸階級)がもはやそのままでは生きていけなくなり、分裂を開始するまでは改革の進展は期待できないかもしれないが、それもそう遠い未来ではなさそうだ。問題は、その崩壊の時期にしっかりとした陣地があるかどうかは重要だ。もし人々にその準備ができていなければ、本当の悲劇が起こるだろう。準備に取り掛かるのに遅すぎると言うことはないということだ。

脚注

*1 これは 1960 年代に大島渚が制作したテレビ向けドキュメンタリーであり、戦傷者である在日朝鮮人の屈辱に充ちた日常を、日本社会への激しい告発とともにえがくという作品である。

*2 70年代の英国で、この窓口規制に対して多くの受給者たちがデモで抗議したという事実を比べてみると、日本のそれはより鮮明だ。

*3 日本と韓国の2000年の為替相場を100とすると、2020年時点で韓国は120近くになっているが、日本は80まで落ち込んでいる。また、実質実効為替レートの推移を見ると、現在の日本の為替レートは1972年8月の水準(67.79)にまで落ち込んでいる。最も高かったのは95年の150だから、その没落ぶりが窺える。(東洋経済オンライン、朝日新聞デジタルから)

*4 日本でも戦後すぐに共産党系の労働組合で「産別会議」という組合があったが、GHQに潰された。

*5 本書p.37参照

*6 「メンバーシップ」という言葉自体がそれを表している。家族もろとも面倒を見るという発想から「生活給」「や「扶養手当」などという考え方が生まれる。

*7 最近、この年功賃金制度を廃止する企業が増えてきている。曰く、成果査定と勤務評価で賃金を決めるという触れ込みである。これはジョブ型ではないのだが、意図的かどうかは分からないが、大変な誤解であり、これがまた日本の産業衰退を深めているのである。

*8 この間の関生への弾圧は警察と資本家たちの日本式ジョブ型雇用への前哨戦でもあるのかもしれません。

*9 就職時に学生時代に学生運動をしていたことを言わなかったことで解雇となった事例で、最高裁は解雇を有効としています。(1972年三菱樹脂事件最高裁判決)

*10 この制度も起源は戦時中の総動員政策の一環で生まれました。1942年工場法施工規則改正によって義務付けられたのです。